Oleh Zulzafry Zulkifly

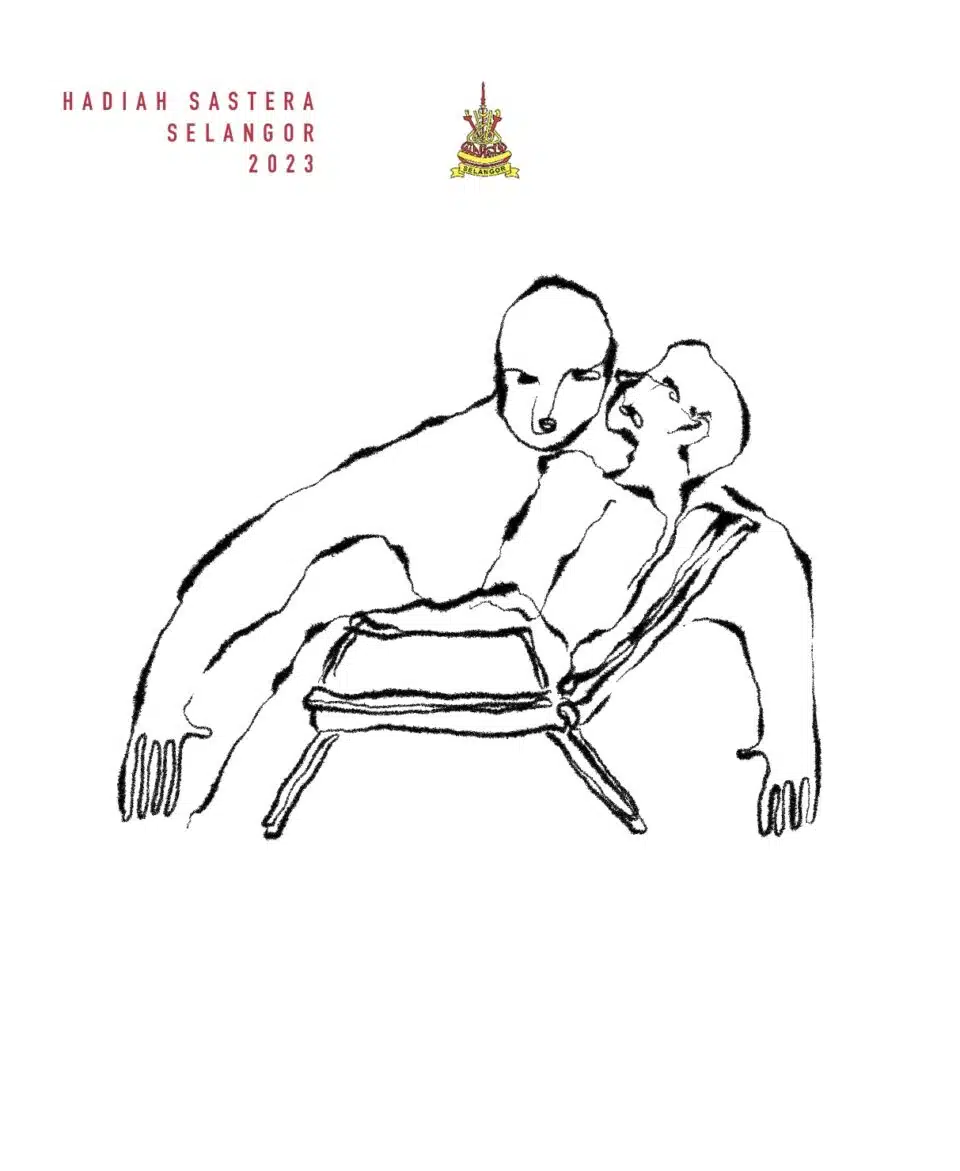

Di beranda rumah atuk, betul-betul bersebelahan pintu utama, terdapat sebuah kerusi malas yang menjadi peneman atuk menghabiskan hari-hari tua. Setiap kali aku sampai ke kampung, akan kulihat atuk duduk di situ bersama rokok gulung dan kepulan asap di sekelilingnya. Malah ketika aku dan keluargaku sampai pada awal pagi kerana jammed di lebuh raya, atuk masih sedia menanti kami di situ. Abah ada bertanya kenapa atuk masih di situ meski hari sudah begitu lanjut dan fajar bakal menyinsing, tetapi kata atuk:

“Tiada apa, abah memang suka habiskan masa macam ini,” abah tidak balas apa-apa kerana sudah masak benar dengan sikap keras kepala atuk. Namun abah juga tahu yang lelaki tua itu merisaukannya.

Bagi atuk dan orang lain, ia cuma sebuah kerusi malas biasa yang diperbuat daripada paduan besi dan getah pancawarna. Namun bagiku, ia adalah sebuah mesin masa yang membawaku kembali ke masa silam. Tiada seorang pun tahu tentang rahsia ini. Sudah banyak kali aku dibawa ke masa silam. Sama ada zaman penjajahan Jepun, kebangkitan Malayan Union, pra-kemerdekaan sehingga peristiwa-peristiwa besar negara yang lain.

Aku bukanlah cucu paling rapat dengan atuk. Jika dibandingkan dengan cucu yang lain, aku antara yang agak jauh. Mungkin kerana atuk menggunakan dialek tempatan yang kurang kufahami. Kebanyakan memori kami hanya tercipta di sekitar kerusi malas itu.

Seawal pagi, bermula selepas sarapan, atuk akan berada di kerusi malasnya untuk menghisap rokok dan termenung. Aku hanya akan datang apabila atuk habiskan rokoknya, atau selepas menggamitku dari ambang pintu. Rokok atuk busuk, kalau boleh aku memang tidak mahu berada dekat dengan atuk ketika dia menghisap rokok.

Selepas menggamitku ke sisinya, dia akan memulakan perbualan dengan berkata:

“Comel cucu atuk ni. Macam atuk masa kecil dahulu,” aku hanya tersengih menampakkan gigiku yang rongak kepadanya. Bangga kerana dipuji.

Atuk bercerita berkenaan banyak hal. Ada satu cerita ketika atuk pergi ke sekolah pada awal pagi. Sebelum matahari mula memunculkan diri, atuk sudah terjaga daripada tidurnya.

“Pagi-pagi atuk sudah berada di sebelah perigi nak mandi. Budak-budak macam kau ni mana tau sejuk air perigi macam mana. Menggigil badan atuk dibuatnya,” atuk ketawa mengenangkan hidupnya. Kemudian dia sambung cerita bagaimana dia pergi ke sekolah berjalan kaki. Meredah semak samun. Melalui denai hutan. Menyeberang sungai.

Wajah atuk tidak menampakkan secalit penyesalan dan kesedihan. Raut tua itu dilukis senyuman yang sangat menenangkan.

Selepas panjang lebar atuk bercerita, emak memanggilku masuk ke dalam untuk makan tengah hari. Atuk turut bingkas dari kerusi malasnya.

Selepas makan tengah hari, atuk bersiap-siap buat pergi balai sah. Menunaikan solat zohor. Ada atuk mengajakku. Aku hanya sengih dan bilang supaya atuk pergi dahulu.

Selepas bayang atuk bersama motorsikal cabuknya hilang daripada layar pandang, aku cepat-cepat memanjat naik kerusi malas atuk. Aku duduk persis mana atuk duduk. Aku nampak apa yang atuk aku nampak setiap hari. Ayam, itik dan lembu yang berada di perkarangan rumah sehingga di luar pagar.

Kerusi malas membawaku kembali ke zaman silam. Ketika elektrik masih sesuatu yang istimewa. Aku menjadi atuk sewaktu kecil, bangun awal pagi. Berbekalkan lampu minyak tanah, perlahan-lahan aku seret kaki ke ambang perigi. Satu timba air aku curah ke atas badanku. Sejuknya menggigit dalam. Kemudian aku bersiap dan mula menapak pergi ke sekolah. Aku merentas hutan, melalui denai antara nampak dan tidak, menebas semak-samun dan belukar, menyeberang sungai sebelum boleh sampai di sekolah.

Pengalamannya sangat nyata. Aku boleh merasai takut merentas hutan bersendirian pada awal pagi, sejuk air sungai yang mengalir dan rasa miang di kaki setiap kali melangkah melalui denai.

Bunyi motosikal cabuk atuk memanggilku kembali ke zaman kini. Aku lihat atuk dengan kopiah lekapnya tersenyum melihatku yang mengambil tempat duduk rasminya. Aku cekatan turun daripada kerusi malas lalu berlari masuk ke dalam rumah kerana masih belum solat zohor.

Selepas itu, masih banyak siri-siri merentas masa yang aku alami bersama kerusi malas. Semua berdasarkan cerita-cerita atuk. Seperti menangkap belut di sawah, mengikut bapanya ke ladang getah, makan nasi berlaukkan air coke dan ikan bilis mentah dan beberapa pengalaman lain.

Kerusi malas itu yang membantuku untuk melawat ke masa silam. Merasai kelikatan air sawah, menghidu bau daun bersama sap getah pada pagi hari dan merasa manis air coke bersama nasi.

Kesemua lawatan memberi pengalaman dan perasaan yang berbeza.

Malangnya, atuk pergi menghadap Ilahi sebelum sempat aku menamatkan sekolah rendah. Pada hari kematiannya, aku tidak mampu untuk berada di sisi kerana sedang bersekolah. Hanya abah yang terbang ke kampung, kami sekeluarga waktu itu belum mampu untuk membeli tiket kapal terbang yang banyak. Jadi seharian aku memikirkan atuk yang sudah pergi. Bagaimana wajahnya selepas nyawa direnggut? Bagaimana keadaannya? Tenangkah dia? Seharian aku dilamun murung.

Atuk sudah pergi bersama semua cerita yang tidak akan kudengar lagi. Bersama cerita yang masih belum aku dengar lagi.

Kami hanya pulang ke kampung ketika majlis tahlil diadakan. Kerusi malas itu masih tetap di tempatnya. Tidak berganjak. Selepas semua tetamu pulang, aku cuba duduk dan mengharapkan yang ia akan membawaku lagi ke penjelajahan masa yang baru, walaupun tanpa cerita atuk.

Dan ia tidak berbuat apa-apa. Kerusi itu hilang fungsinya selepas atuk tiada.

Teratak pusaka keluarga kemudian dihuni oleh Pak Lang sekeluarga. Dan kami semakin jarang pulang ke kampung. Hanya jika Pak Lang mengadakan kenduri, sama ada tahlil, doa selamat atau kesyukuran. Hanya ketika itu, kami sekeluarga akan pulang.

Kali terakhir kami pulang ke kampung adalah ketika Pak Lang mengadakan kenduri tahlil arwah. Tiada orang kampung yang datang. Hanya adik beradik abah yang tujuh orang itu bersama ahli keluarganya yang lain. Wajah-wajah yang mengisi rumah pusaka atuk waktu itu juga sudah berbeza. Sudah banyak wajah baharu daripada anak-anak saudaraku. Orang sudah berganti. Tiada lagi wajah atuk untuk kutatap setiap kali pulang ke kampung.

Malah, kerusi malas itu juga sudah tidak berada di hadapan rumah. Kerusi malas yang sangat bererti bagiku itu sudah dibuang entah sejak kapan. Selepas kenduri tamat, aku hanya duduk di ambang pintu, merenung itik yang kian berkurang, ayam yang sudah lelah dan tiada lagi lembu di luar pagar rumah. Dan tidak akan ada lagi atuk dan ceritanya di kerusi malas.