Oleh Mohd Fudzail Mohd Nor

Dini duduk di sudut malap Pesta Buku Kuala Lumpur, jemarinya yang gerutu menjejak tulang belakang novel lama yang berdebu. Udara berbau kertas dan nostalgia, gabungan dakwat dan kenangan. Pada usia enam puluh, dia adalah peninggalan – seorang penulis yang pernah diraikan, kata-katanya telah menari di seluruh halaman buku yang tidak terkira banyaknya. Tetapi kini, dunia telah bergerak, meninggalkannya seperti penanda buku yang dilupakan.

Pesta Buku penuh dengan kehidupan. Penulis muda berwajah segar dan bersemangat mengawal reruai mereka yang ramai pelanggan, menjaja buku terlaris dan terbaru mereka. Novel mereka bukan penghayatan sastera; mereka adalah pelarian yang tidak mengerikan, kisah cinta, seram. Jenis buku yang membuatkan pembaca terjaga sepanjang malam, mata mereka terpaku pada skrin, jantung berdegup kencang. Dini mengeluh. Dia merindui hari-hari ketika kesusasteraan telah dihormati, ketika kata-kata telah memegang kuasa di luar hiburan semata-mata. Kini tiada siapa pun datang ke reruai mandiri. Kosong di sebalik keriuhan dan kegamatan.

Dia memerhatikan orang ramai terutama anak milenium menatal suapan media sosial yang bising dengan pelbagai suara, tidak menyedari keajaiban yang tersembunyi dalam halaman di sekeliling mereka. Mereka tidak mengambil berat tentang metafora atau alegori; mereka mahukan kepuasan segera, acuan kimia daripada butang suka dan tweet semula. Dini tertanya-tanya sama ada dia pernah semuda itu, begitu lapar seumur hidup.

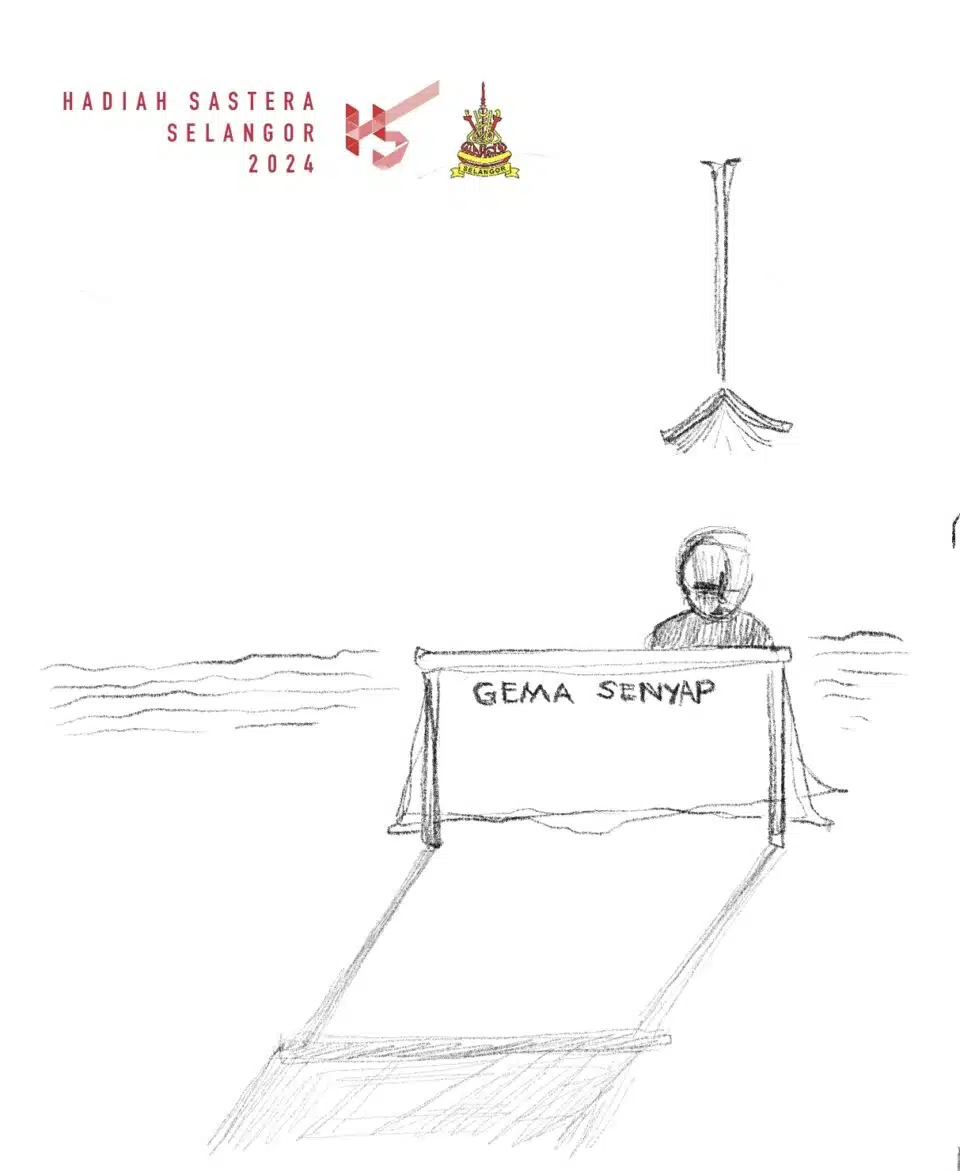

Novel-novelnya sendiri duduk di atas meja bersebelahan, sampulnya pudar, tulang belakangnya berkedut. Tajuk-tajuk itu membisikkan rahsia: “Gema Senyap”, “Termenung Cahaya Bulan”, “Taman Terlupakan”. Tetapi tiada siapa yang mengingati mereka sekarang. Dunia sastera telah bergerak laju, mengejar trend dan algoritma. Prosa Dini terlalu perlahan, terlalu kontemplatif untuk zaman hiruk-pikuk dengan generasi yang semakin jauh bersama teknologi.

Seorang wanita muda menghampiri reruainya, matanya mengimbas deretan buku. Dia memakai cermin mata bersaiz besar dan kemeja-T dengan slogan jenaka. Membayangkan diri yang tidak tahu siapa.

“Apakah buku ini?”

Dia bertanya, mengambil “Gema Senyap.”

Dini berdehem. “Kisah cinta yang hilang,” katanya. “Satu simfoni kesunyian.”

Dia mengerutkan hidungnya. “Bunyinya menyedihkan. Ada apa-apa dengan pontianak?”

Dia mengeluh. “Tiada pontianak, saya takut. Hanya jiwa yang mencari makna dan bahasa tersirat yang tidak faham.”

Dia mengangkat bahu, meletakkan buku dan meneruskan, meninggalkan Dini bersama hantunya. Dia mengerling ke gerai jiran—seorang pengarang berusia dua puluh tahun yang menandatangani salinan percintaan dystopiannya. Garisan terbentang di sudut. Peminat menggenggam henfon mereka, merakam swafoto dengannya. Dia adalah cita rasa bulan ini, kegemaran algoritma. Dini tertanya-tanya sama ada dia pernah membaca Proust atau Neruda atau sasterawan negara yang semakin ramai. Mungkin tidak pernah dan tidak kenal.

Ketika matahari terbenam di bawah ufuk, memancarkan bayang-bayang panjang di tapak pesta buku, Dini membuat keputusan setelah reruai terus diabaikan. Dia menutup reruainya, meninggalkan novelnya begitu sahaja. Pengarang muda itu memandangnya sekilas, rasa ingin tahu di matanya. Dia mengangguk padanya, pengakuan senyap. Dia tersenyum, tidak tahu bahawa dia pernah sebaya dengannya, mengejar impian dan menganyam kata-kata.

Dini telah tewas dan tidak mahu kembali ke pesta buku yang tinggal 8 hari lagi. Biarkan reruainya tanpa tuan, biarkan bukunya percuma untuk sesiapa yang mahu mengambil. Semua kos ditanggung dengan wang persaraan yang tinggal sedikit.

Pulang ke rumah, Dini duduk di hadapan komputer purba, jari-jemari melayang di atas papan kekunci. Dia pernah mendengar bisikan tentang kecerdasan buatan, bagaimana ia boleh menulis novel lebih pantas daripada mana-mana manusia. Mungkin sudah tiba masanya untuk menerima masa depan, untuk mempelajari bahasa algoritma. Lagipun, dia membaca di Internet, di Facebook, X, YouTube, Instagram, LinkdIn, yang AI amat menguntungkan, lebih daripada jualan bukunya yang semakin berkurangan dan tidak laku.

Maka, Dini memulakan bab terakhir dengan ChatGPT. Dia mempelajari rangkaian saraf, memberi ChatGPT serpihan cerita lamanya, dan menyaksikan ChatGPT meludahkan cerita baru. Prosa itu kekurangan jiwa, tetapi ia mengalir dengan mudah. Terasa akaun banknya membengkak dengan orang memburu, dan dia tertanya-tanya sama ada ini kemajuan atau pengkhianatan.

Dini termenung dan berfikir.

Pada suatu hari, dia menerima e-mel, jemputan ke persidangan sastera secara online. Baris subjek berbunyi, “Pengarang AI: Masa Depan Fiksyen.” Dini tergelak kecil. Mungkin dia akan hadir untuk bertanya kepada penulis muda yang bakal membincangkan algoritma dan kreativiti. Mungkin dia juga akan bertanya soalan: “Bolehkah AI merasakan nostalgia?”

Tetapi jauh di lubuk hati, dia tahu jawapannya. Nostalgia adalah penderitaan manusia, kerinduan untuk apa yang telah berlaku. Dan ketika Dini merenung kursor yang berkelip, dia tertanya-tanya sama ada dia akan menemui jalan kembali ke simfoni kesunyian, ke taman yang dilupakan, di mana kesusasteraan berkembang.

Dini tahu jawapannya dan tidak mahu kembali ke masa lalu!.