Oleh Nieyna J

Ilustrasi Matarojit

DI SEBUAH kafe yang disuluh cahaya senja;

“Siapa yang lebih menggemari buku?” Tanya Ali. N tersenyum lalu meleretkan pandangan ke arah Ali yang sedang menyusun buku-buku di rak yang berketinggian separas kepalanya.

‘’Kenapa? Kau tengah cari idea untuk sebuah cerpen lagi?” Soal N dengan ketawa kecil di hujung ayat kemudian sambung, “Ali, galaksi kehidupan dalam cerpen kau berulang hanya perbincangan falsafah kosong.”

Ali terbatuk kecil, refleksi dari kata-kata N. Seketika keadaan di dalam kafe kembali sepi. Tak ada pelanggan, tak ada orang lalu-lalang, hanya kedengaran deruman kenderaan di jalan, manakala N khusyuk menonton drama Korea di telefon bimbitnya.

Ali, setelah selesai menyusun buku-buku yang berselerak di rak, melangkah ke arah N yang sedang bersandar selesa di atas sofa dengan dua cawan teh camomile di tangannya. Ali menyua secawan kepada N, N sambut dengan ucapan terima kasih.

Ali duduk berhadapan N. Ali dengan tenang mencicip teh yang masih panas dan berasap-asap itu. Keharuman camomile menenangkan fikirasa dan memulihkan tenaga setelah seharian bekerja. N masih pegun di kedudukannya, memaku pandangan ke skrin telefon.

Ali berdehem beberapa kali, kemudian, “Hidup seperti kitaran roda. Seperti sebuah kereta, roda menggerakkan tubuh ke destinasi yang ingin dituju. Atas bawah, atas bawah merutini jalan yang sama atau jalan yang lain. Itu pilihan, tapi aku masih mengorbit kelaziman hidup yang sama. Cuma pandangan dilemparkan di sudut berbeza-beza. Mungkin sebab itu, cerpen yang aku tulis seakan berulang, Cuma institusinya sahaja berubah-ubah.”

N seakan terumpan dengan kata-kata Ali. Ali tahu klu pertama untuk memikat perhatian N kepadanya adalah ayat pendahuluan yang berfalsafah. N segera meletakkan telefon bimbit di atas meja, menghirup teh yang suam-suam kuku, menghela nafas kemudian melepaskan sebuah renungan mata yang anggun ke arah Ali.

“Okey, menjawab pertanyaan kau awal tadi, aku tak ada jawapan. Kau lebih kreatif untuk menjawab pertanyaan kau sendiri. Dan kau pun tahu aku suka mendengarnya,” tutur N sambil meleretkan jari telunjuk mengelilingi bibir cawan.

Ali tersengih. Dia mencapai telefon bimbit N di atas meja. Membuka aplikasi Spotify. Smphony No.35 ‘Haffner oleh Mozart dimainkan. Ali menutup mata sebaik saja muzik tersebut memenuhi ruang pendengarannya. Ali menarik nafas dan menghembusnya perlahan-lahan. Dahi N berkerut dengan seribu satu persoalan.

“Okey teruskan, siapa yang lebih menggemari buku? N terus ke topik utama perbualan mereka.

Ali membuka matanya perlahan-lahan. Dengan satu senyuman sinis dia menjawab, “jawapannya ada pada cerita ini”.

“Ceritanya tragik tak? Tanya N.

Ali menggeleng kepala perlahan-lahan sebagai jawapan kemudian menaikkan kadar kelantangan telefon. Gesekan biola dan celo semakin laju dan mendebarkan. Ali beralih ke satu titik khayalan dan, “kisahnya begini…” Dan N masuk ke dalam fantasi.

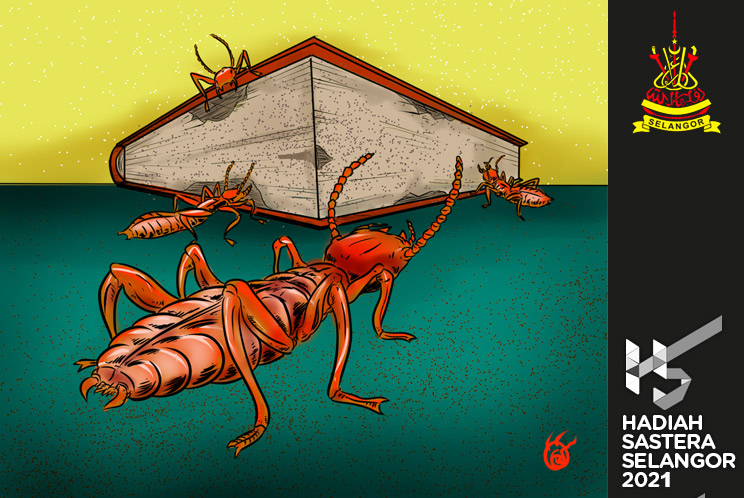

Di sebuah rak kayu, tempat tersimpannya koleksi sastrawala, kelihatan sekumpulan anai-anai sedang menjamah sebuah buku. Helaian demi helaian, perenggan demi perenggan, kata demi kata. Sungguh khusyuk dan berselera. Kunyah telan, kunyah telan.

“Sedap sungguh buku ini”. Kata seekor anai-anai yang menjadi ketua dalam kumpulan tersebut diikuti anggukan kepala anai-anai yang lain.

Seekor anai-anai tua mencelah, “sesungguhnya buku seorang penulis terkenal lebih sedap dijadikan makanan tengah hari kerana penulis terkenal tahu selera kita bagaimana. Tak begitu, Tok Ketua?” Tok ketua mengangkat ibu jari mengeyakan si anai-anai tua.

Melihat senyuman lebar Tok Ketua, seekor anai- anai muda dan solo bermata bulat terfikir inilah masa yang sesuai untuk menyatakan hasrat yang terbuku di benaknya sejak seminggu yang lepas.

Si anai-anai solo bersuara “Tok Ketua, ketika perjalanan kita ke sini, saya ada ternampak sebuah buku yang aneh. Kelihatan segar dan menyelerakan. Saya rasa kita tak pernah lagi merasai buku dari penulis tersebut. Apa kata kita jadikan ia santapan untuk pesta ulang tahun perjumpaan kita dengan kumpulan anai-anai di rak sebelah?”

Tok Ketua seakan tertarik dengan hasrat anai-anai solo lalu berkata “boleh juga!” sambil mengusap janggutnya.

Si anai-anai tua mencebik kemudian mencelah, “aku lebih menikmati buku-buku terkenal. Buku mereka lebih tebal dan mengenyangkan, lebih berperisa dan berzat untuk kesihatan moral dan fizikal. Tak begitu, Tok Ketua?”

Tok Ketua sambil mengusap janggutnya pun menjawab, “betul juga!”.

Si anai-anai solo kecewa walau pada dasarnya dia sudah mengagak perkara yang diajukannya tadi tidak akan diterima majoriti. Dan dia juga faham sukar untuk menemui buku yang dapat membuka ruang selera seorang tua.

“Kalau tak rasa, maka tak tahu. Kami yang muda di sini telah menerima semua buku yang disuap ke mulut sedari kecil. Tetapi apabila kami menawarkan sesuatu yang baru, terus menerima penolakan” Balas si anai-anai solo dengan rasa kesal.

Si anai-anai tua ketawa sinis “aku sudah merasa bermacam jenis buku, aku tahu membezakan yang mana bagus dan yang mana tak bagus untuk dimakan. Sesuatu yang baru berperisa milenial hanya sesuai untuk rasa lidah orang muda sepertimu.” Sejurus selesainya si anai-anai tua berhujah, Tok Ketua memberikan segemuruh tepukan, terpersona dengan tutur kata si anai-anai tua.

Si anai-anai solo akur dengan selera makan turun-temurun kumpulannya. Dia meminta diri untuk pulang ke sarang dan ketika itu juga, dia terdengar bisik-bisik suara yang tidak menyedapkan telinga. “Buku-buku yang dia gemar hanya sesuai dibuat jajan. Sedap tapi tak mengenyangkan.”

Tak guna! sumpah si anai-anai solo di dalam hati. Saat berjalan menuju ke sarangnya, dia melepasi rak yang menyimpan buku-buku yang sudah rabak dirodok oleh kumpulannya sebelum ini. Mahagelora di dadanya berasa berdosa pada sisa-sisa buku yang dibiarkan begitu sahaja. Pada mulanya sedap dan enak kemudian berasa muak lalu ditinggalkan begitu sahaja. Hatinya menangis mengenang dosa yang pernah dilakukan secara berjemaah.

“Anai-anai keji! Anai-anai tamak!” Marah si anai-anai solo sambil mengunyah jajan dari kertas majalah yang sering menjadi medium penulis melontarkan buah pemikiran. Berdebat dengan kata, berbincang tanpa suara.

Begitulah juga buku-buku di rak itu hilang tanpa jejak dimakan anai-anai. Sedar-sedar tinggal kulit.

Simfoni Mozart terhenti.

“Tamat” Kata Ali dengan satu hembusan asap rokok.

“Macam tu je? Kenapa tinggal kulit? kenapa tak makan semuanya?” N menembak soalan bertubi-tubi.

“Sebab tak sedap,” jawab Ali bersahaja.

N menggaru kepalanya yang tak gatal. “Jadi siapa yang lebih suka buku? Aku tak faham”

Ali ketawa terbahak-bahak, mematikan rokoknya di dalam asbak. “Jawapan untuk soalan tadi adalah subjektif. Kau perlu zum rinci setiap dialog yang diungkap si anai-anai dan buat kesimpulan ikut kefahaman pemikaran kau sendiri.”

N tersenyum dan menyoal, ““kau berani hantar cerpen si anai-anai ke editor?”

Ali menghirup habis sisa teh di dalam cawan, kemudian “aku suka bila orang quote nama aku”

N ketawa besar manakala Ali segera bangun dari kerusi, membawa dua cawan kosong ke sinki.

Di sebuah kafe yang disuluh cahaya senja yang kian ditenggelami malam, N dan Ali tanpa sedar mereka sedang diperhatikan oleh sekumpulan anai-anai sehingga cerpen ini ditamatkan dengan taipan noktah di hujung ayat.